|

कहानी संग्रह >> पापी स्वर्ग पापी स्वर्गरामदेव धुरंधर

|

75 पाठक हैं |

||||||

श्रेष्ठ कहानी संग्रह...

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

व्यंग्य-लेखन के लिए ‘खरा’ होना कुछ अधिक ही आवश्यक होता है।

मैंने स्वयं को परख कर पहले यह जानना जरूरी समझा कि क्या, व्यंग्य लेखक की

परिभाषा में सही उतरने के लिये वह खरापन मुझमें आ सकता है ? उत्तर

सकारात्मक प्राप्त होने पर ही मैंने व्यंग्य रचनायें लिखनी शुरु कीं।

जबसे मैंने व्यंग्य लेखन में कुछ आगे जाना चाहा है लोगों की दृष्टि में मेरे प्रति काफी बदलाव आया है। लोग मेरी ये रचनायें न प्रत्यक्ष पढ़ने का दावा करते हैं। और न ही मुझे आभास होने देना चाहते हैं कि वे मेरे शब्द-शब्द रटने में लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कि मेरे लिए यह काफी है। मैं तिलमिलाहट की बात कर रहा था सो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि छिप-छिप कर तिलमिलाने के अंदाज पाले जाते हैं तो यह व्यंग्य लेखन की सफलता ही है।

व्यंग्य के लिये तो भगवान भी एक प्रत्यक्ष पात्र होता है, जिसे प्रश्नों के घेरे में लेना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है। भगवान हो या मनुष्य, सभी आज किसी न किसी रूप में उपहास-पद बने हुए हैं। ऐसी उपहासपदता को आँकने के लिए व्यंग्य का तेवर बुरा नहीं है।

मोरिशस के जनवाणी साप्ताहिक में मेरी सौ से अधिक व्यंग्य रचनायें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यंग्य लेखक के रूप में मेरी पहचान का पहला स्रोत यही है। मैं विनम्रता के साथ कहूँगा कि अभी मोरिशस में व्यंग्य लेखन की ओर लेखकों का ध्यान गया नहीं है। शुरूआत मुझसे हुई है इसे सतत यात्रा बनाये रखने के लिए मेरे देश के लेखक प्रयत्नशील हो तो हमारा हिंदी साहित्य निश्चित ही और गरिमामंडित होगा। भारत के पाठक मेरी इस कृति को स्वीकार करें तो मुझे और खुशी होगी।

जबसे मैंने व्यंग्य लेखन में कुछ आगे जाना चाहा है लोगों की दृष्टि में मेरे प्रति काफी बदलाव आया है। लोग मेरी ये रचनायें न प्रत्यक्ष पढ़ने का दावा करते हैं। और न ही मुझे आभास होने देना चाहते हैं कि वे मेरे शब्द-शब्द रटने में लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कि मेरे लिए यह काफी है। मैं तिलमिलाहट की बात कर रहा था सो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि छिप-छिप कर तिलमिलाने के अंदाज पाले जाते हैं तो यह व्यंग्य लेखन की सफलता ही है।

व्यंग्य के लिये तो भगवान भी एक प्रत्यक्ष पात्र होता है, जिसे प्रश्नों के घेरे में लेना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है। भगवान हो या मनुष्य, सभी आज किसी न किसी रूप में उपहास-पद बने हुए हैं। ऐसी उपहासपदता को आँकने के लिए व्यंग्य का तेवर बुरा नहीं है।

मोरिशस के जनवाणी साप्ताहिक में मेरी सौ से अधिक व्यंग्य रचनायें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यंग्य लेखक के रूप में मेरी पहचान का पहला स्रोत यही है। मैं विनम्रता के साथ कहूँगा कि अभी मोरिशस में व्यंग्य लेखन की ओर लेखकों का ध्यान गया नहीं है। शुरूआत मुझसे हुई है इसे सतत यात्रा बनाये रखने के लिए मेरे देश के लेखक प्रयत्नशील हो तो हमारा हिंदी साहित्य निश्चित ही और गरिमामंडित होगा। भारत के पाठक मेरी इस कृति को स्वीकार करें तो मुझे और खुशी होगी।

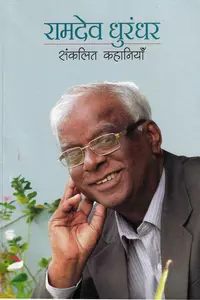

रामदेव धुरंधर

पूर्व कथन

व्यंग्य लेखन के लिए ‘खरा’ होना कुछ अधिक ही आवश्यक

होता है।

मैंने स्वयं को परख कर पहले यह जानना जरूरी समझा कि क्या, व्यंग्य लेखक की

परिभाषा में सही उतरने के लिये वह खरापन मुझमें आ सकता है ? उत्तर

सकारात्मक प्राप्त होने पर ही मैंने व्यंग्य रचनायें लिखनी शुरु कीं। यह

अलग बात है कि मैं इस विधा में कितना सफल हो पाता हूं, लेकिन भावना बड़ी

होने से मैं मानता हूं कि अच्छा लिखने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ। व्यंग्य

लेखकों को मुसीबत में पड़ते बहुत सुना है। मोरिशस एक छोटा देश है, यहां

व्यंग्य शैली में लिखने से और भी मुसीबत में पड़ने की आशंका होती है।

मोरिशस के मेरे मित्र-अमित्र कहते हैं कि मैंने ‘किसी

पर’

जबरदस्त बाण साधा है। कहने के पीछे पूरी तरह वाहवाही नहीं होती। मैं इसके

पीछे का चेहरा पहचानता हूँ। किसी-किसी ने कहा कि गड्ढ़ा खुद खोद चुके हो,

गिरना ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने ओठ गोल-मोल बनाकर

जताया कि सरकार और समाज के शिकंजे में जकड़ कर प्राण रक्षा के लिये

बिलबिलाने का रोग पालकर व्यंग्य लिखता हूँ।

फंसने या फड़फड़ाने की अपेक्षा स्वस्थ और प्रसन्नचित होकर जीवित हूँ तो बहुतों के गले यह उतरना ही नहीं चाहता। एक क्रूर सत्य यह भी है कि जहाँ अंडे नहीं होते चूजे उड़ाये जाते हैं। लेखन की दुनिया में लोग इतने-उतने मनगढंत बातें कैसे उछाल लेते हैं, सोचकर आश्चर्य होता है। अपने देश को कोसकर मैं अपना माथा ऊंचा करना नहीं चाहता। मुझे इतना ही कहना है कि मेरे व्यंग्य लेखन से किसी के कान खड़े होते हैं या सीधे बाल टेढ़े होते होते बचते हैं तो यह मेरी लाचारी नहीं है। मुझे लिखना है और मेरा दायित्व बनता है कि सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्थावान रहूँ तथा जो लोग ऐसे मूल्यों को खंडित करते चल रहे हैं, ऐसे में शब्दों के बल पर किसी को तिलमिलाना मेरा वहम मात्र हो सकता है। परन्तु मुझे यह एक अनुभव यह हुआ है कि जब से मैंने व्यंग्य लेखन में कुछ आगे जाना चाहा है, लोगों की दृष्टि में मेरे प्रति काफी बदलाव आया है। लोग मेरी ये रचनायें न प्रत्यक्ष पढ़ने का दावा करते हैं और न मुझे आभास होने देना चाहते हैं कि वे मेरे शब्द-शब्द रटने में लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कि मेरे लिये यह काफी है। मैं तिलमिलाहट की बात कर रहा था, सो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि छिप-छिप कर तिलमिलाने के अंदाज पाले जाते हैं तो यह व्यंग्य लेखन की सफलता ही है।

मैं अपनी व्यंग्य रचनाओं में अपने देश को गहराई से तो लेता ही हूँ। समुद्र पार के किसी देश या व्यक्ति को अपनी रनचा के अनुकूल मानता हूँ तो लिखने का लोभ अवश्य बन आता है। बल्कि व्यंग्य के लिये तो भगवान भी एक प्रत्यक्ष पात्र होता है, जिसे प्रश्नों के घेरे में लेना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है। भगवान हो या मनुष्य सभी आज किसी-न-किसी रूप में उपहास पद बने हुए हैं। ऐसी उपहासपदता को आँकने के लिये व्यंग्य का तेवर बुरा नहीं है। चोर को साधु कहने से अब उकताहट हो रही है। मंत्रियों के कारनामों से मन खिन्न है, लेकिन दोगलेपन की-सी विवशता में कहना पड़ रहा है कि आप तो देश के सच्चे रक्षक हैं। अच्छा दिखने और अच्छा कहलाने का मोह होता है तो आदमी को ‘खरा’ बनने नहीं देता। देखा तो बुरा ही देखा, लेकिन कहा तो अच्छा ही कहा। मीठा-मठा कहना व्यक्तिगत और सामाजिक विवशता है, जिसके अधीन होकर हम जिये चल रहे हैं। इससे रिश्ते तो मनभावन बन जाते हैं, लेकिन भीतर-भीचर जो काँटे पनप रहे हैं, इसका अनुमान किसे है ?

अब तक मोरिशस के जनवाणी साप्ताहिक (30-01-05 तक) में मेरी सौ से अधिक व्यंग्य रचनायें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यंग्य लेखक के रूप में मेरी पहचान का पहला स्रोत यही है। मैं विनम्रता के साथ कहूँगा कि अभी मोरिशस में व्यंग्य लेखन की ओर लेखकों का ध्यान गया नहीं है। शुरुआत मुझसे हुई है, इसे सतत यात्रा बनाये रखने के लिये मेरे देश के लेखक प्रयत्नशील हों तो हमारा हिंदी साहित्य निश्चित ही और गरिमामंडित होगा।

भारत के पाठक मेरी इस कृति को स्वीकार करें तो मुझे और खुशी होगी।

कारो लीन बेल-एर

मोरिशस

फंसने या फड़फड़ाने की अपेक्षा स्वस्थ और प्रसन्नचित होकर जीवित हूँ तो बहुतों के गले यह उतरना ही नहीं चाहता। एक क्रूर सत्य यह भी है कि जहाँ अंडे नहीं होते चूजे उड़ाये जाते हैं। लेखन की दुनिया में लोग इतने-उतने मनगढंत बातें कैसे उछाल लेते हैं, सोचकर आश्चर्य होता है। अपने देश को कोसकर मैं अपना माथा ऊंचा करना नहीं चाहता। मुझे इतना ही कहना है कि मेरे व्यंग्य लेखन से किसी के कान खड़े होते हैं या सीधे बाल टेढ़े होते होते बचते हैं तो यह मेरी लाचारी नहीं है। मुझे लिखना है और मेरा दायित्व बनता है कि सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्थावान रहूँ तथा जो लोग ऐसे मूल्यों को खंडित करते चल रहे हैं, ऐसे में शब्दों के बल पर किसी को तिलमिलाना मेरा वहम मात्र हो सकता है। परन्तु मुझे यह एक अनुभव यह हुआ है कि जब से मैंने व्यंग्य लेखन में कुछ आगे जाना चाहा है, लोगों की दृष्टि में मेरे प्रति काफी बदलाव आया है। लोग मेरी ये रचनायें न प्रत्यक्ष पढ़ने का दावा करते हैं और न मुझे आभास होने देना चाहते हैं कि वे मेरे शब्द-शब्द रटने में लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कि मेरे लिये यह काफी है। मैं तिलमिलाहट की बात कर रहा था, सो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि छिप-छिप कर तिलमिलाने के अंदाज पाले जाते हैं तो यह व्यंग्य लेखन की सफलता ही है।

मैं अपनी व्यंग्य रचनाओं में अपने देश को गहराई से तो लेता ही हूँ। समुद्र पार के किसी देश या व्यक्ति को अपनी रनचा के अनुकूल मानता हूँ तो लिखने का लोभ अवश्य बन आता है। बल्कि व्यंग्य के लिये तो भगवान भी एक प्रत्यक्ष पात्र होता है, जिसे प्रश्नों के घेरे में लेना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है। भगवान हो या मनुष्य सभी आज किसी-न-किसी रूप में उपहास पद बने हुए हैं। ऐसी उपहासपदता को आँकने के लिये व्यंग्य का तेवर बुरा नहीं है। चोर को साधु कहने से अब उकताहट हो रही है। मंत्रियों के कारनामों से मन खिन्न है, लेकिन दोगलेपन की-सी विवशता में कहना पड़ रहा है कि आप तो देश के सच्चे रक्षक हैं। अच्छा दिखने और अच्छा कहलाने का मोह होता है तो आदमी को ‘खरा’ बनने नहीं देता। देखा तो बुरा ही देखा, लेकिन कहा तो अच्छा ही कहा। मीठा-मठा कहना व्यक्तिगत और सामाजिक विवशता है, जिसके अधीन होकर हम जिये चल रहे हैं। इससे रिश्ते तो मनभावन बन जाते हैं, लेकिन भीतर-भीचर जो काँटे पनप रहे हैं, इसका अनुमान किसे है ?

अब तक मोरिशस के जनवाणी साप्ताहिक (30-01-05 तक) में मेरी सौ से अधिक व्यंग्य रचनायें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यंग्य लेखक के रूप में मेरी पहचान का पहला स्रोत यही है। मैं विनम्रता के साथ कहूँगा कि अभी मोरिशस में व्यंग्य लेखन की ओर लेखकों का ध्यान गया नहीं है। शुरुआत मुझसे हुई है, इसे सतत यात्रा बनाये रखने के लिये मेरे देश के लेखक प्रयत्नशील हों तो हमारा हिंदी साहित्य निश्चित ही और गरिमामंडित होगा।

भारत के पाठक मेरी इस कृति को स्वीकार करें तो मुझे और खुशी होगी।

कारो लीन बेल-एर

मोरिशस

रामदेव धुरंधर

1

ऐसे भी माँगे, वैसे भी माँगें

सपन ने दूसरे शहर से आकर इस गाँव में बीच-बीच ज़मीन खरीदी, घर बनाया और घर

के आगे एक सुंदर बगिया खिलायी। गेंदा फूल, गुलाब फूल...फूल-ही-फूल। इतने

फूलों के नाम जानना यहाँ के लोगों के लिये कठिन था। नाम समझाये तो सपन ही,

अन्यथा नाम अनजाने रह जायें। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग फूलों से अनजान थे,

लेकिन ऐसा जरूर कि फूल से दूर होते गये थे। पहले आँगन लंबे-चौड़े होते थे,

आंगन की कसौटी पर फूलों के मामले में खरे उतरना एक खास शोभा होती थी।

सत्युग, त्रेता, द्वापर दूर होते हैं, केवल कलियुग चौखट पर विराजमान है।

लोगों के जीवन की परिभाषा भी कुछ ऐसी ही थी। कल सत्य बोलने से काम चल सकता

था, आज नहीं। कल त्रेता युग के राम की तरह आज्ञाकारी पुत्र बनने में

आन-बान थी, आज घरवाली लात मारकर कहेगी कि खूसट बाप के पांव सहलाने की

अपेक्षा मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें प्यार भी दूँगी और तुम्हारे बच्चों

की माँ भी बनूँगी। रहा द्वापर, वह तो युद्ध का ही भंडार था, कलियुग केवल

उसका पोषण कर रहा है।

आज सत्य न बोल सकें, राम न बन सकें, केवल द्वापर की खिचड़ी कलियुग में खाये, इसी बिना पर यह भी कि कल फूल पास थे, आज फूल दूर हैं। लोगों ने कभी फूल बोकर अंजाम देख लिया था। परिवार जंगल की बाँस की तरह बढ़-बढ़ आते थे। पहले तो घर में ऊपर जोड़ा, फिर पीछे और जब आगे जोड़ने की नौबत आयी तो जमीन संकीर्ण होने से फूल कांटे की तरह नजर आये। फूल होते तो रास्ते दे देते, लेकिन कांटे थे तभी तो आगाह किया कि मेरी छाती पर चढ़कर घर फैलाने की मत सोच। वह तो कलजुगी शक्ति थी कि फूल रूपी काँटों को रौंदना बायें हाथ का कमाल बना। इस तरह घर आगे बढ़ते गये और सामने में सरकारी रास्ते का तकाजा न होता तो विस्तार का मारा इन्सान होने से वहाँ भी घर नाम की नाभि गाड़ देते।

सपन ने विस्तृत परिवार लेकर कहीं और से यहाँ के लिये कूच किया था। घर नीचे, ऊपर, पीछे आगे बनाया और यह सब छोटी जमीन में ही तो किया, किंतु फिर भी फूलों की बगिया लहलहाने के लिये ज़मीन का अभयदान तो उसे मिल ही गया। लोगों ने रास्ते आते, रास्ते जाते और रास्ते ठहरते यहाँ के फूलों का अध्ययन किया। अपने आँगन के फूल तो काँटों में बदल गये थे, जबकि यहाँ कांटे थे भी तो फूलों के रंग में नज़र आये। दूर के ढोल सुहावने होते होंगे, यहाँ तो अनुभव बना कि पास के ढोल सुहावने होने के साथ नचाने की भी क्षमता रखते हैं। केवल मर्द ही नहीं, बल्कि औरतें भी इस अनुभव की हकदार हुई थीं। अपने आँगन से फूलों को जाते देखकर औरतों ने संतोष किया था कि फूल की जगह घर चौड़े हो रहे हैं। अब सपन के आँगन में बगिया देखकर घर को कसे रखने के साथ फूलों को कसने की भी इच्छा हुई। पूजा के वक्त फूलों के अभाव में मर्दों से झगड़ना पड़ता था, लेकिन एक मुँह झगड़ा किया तो दूसरे मुँह मान लिया कि घर तो फूलों की अपेक्षा फिर भी अच्छा है। बाज़ार से फूल लाये जा सकते हैं, घर तो नहीं। बस, इधर पूजा की तैयारी शुरू हुई उधर मरद से कहा कि फूल खरीद लाओ। परंतु सपन ने तो मानो घर, आँगन फूल और बाज़ार के चौकोण को कुरसी बनाकर अपना नितंब उस पर आसीन कर लिया था। ऐसे आदमी से घोर ईर्ष्या बाद के लिये रख लें, पहले प्रेम से ही काम चलायें।

औरतों ने सपन की औरत से प्रेम जोड़ा और मर्दों ने सपन से। बच्चों को भी सपन की बगिया अच्छी लगती थी, इसलिये सपन ने बच्चों में उनका प्रेम उमड़-घुमड़ करने आया। जिधर से भी बच्चे थे या किधर से भी स्त्री अथवा पुरुष प्रेम के आदान-प्रदान में इतने स्वस्थ स्वच्छ और निर्मल थे कि मीठे-से-मीठे का ही प्रवाह उमड़ता था। गले से गला मिलाने और मीठे को मीठा लौटाने की प्रक्रिया में एक आदमी ने एक रोज सपन से कहा, ‘‘भैया, मुझे तो लगता है आप हाथों में जादू लेकर आये हैं। यहाँ की ज़मीन पर फूल कहाँ होते थे, यूँ कहूँ कि फूल बोना यहाँ अँधेरे में तीर चलाने जैसा था। हम जानते थे कि फूल बोना गधाई करने से अधिक कुछ नहीं लेकिन मन को कैसे समझायें ! फूल का मामला होने से अँगुलियाँ अपने आप थिरकने लगती थीं। ऐसी हालत में फूल कैसे न बोते ! हम फूल बोते थे तो समझिये अपनी औरत के लिए। बाहर में किसी से भी दुश्मनी कर लें, लेकिन अपनी औरत और अपने शरीर के किसी अंग से भूले से भी दुश्मनी ठानने की न सोचें। औरत हो तो टेटुआँ या कुछ और दबाकर हाय-माय की हालत में पहुँचा दे। अपना अंग हो तो विद्रोही होकर शरीर के दूसरे अंगों का क्रिया-करम कर डाले। अब कहो न, कलाई थिरकना छोड़े तो बाँह बेचारी क्या कर पाएगी ?

गला पानी पीना न चाहे तो पेशाब कैसे उतरे ? पेट खाना न पचाना चाहे तो जीभ कितना भी चटकारा लेकर खाये बदहजमी ही तो बढ़ेगी।’’

आदमी इतना न कहता तो भी समझा जा सकता था कि फूल के मामले में सपन यहाँ अवतारिक पुरुष था, अन्यथा यहाँ तो रेत उड़ती रह जाती। विशेष कर यहाँ फूल का मामला हो तो धरती और भी गूँगी-बहरी हो जाये अर्थात् धरती उस औरत की तरह हो जाये जो बच्चे को जन्म देने से कान-मुँह सब बन्द कर ले और इस भीषणता के लिये चाहे उसे अपनी पूरी वासना मार कर पलंग पर निपट अकेले सोना पड़े।

परंतु आदमी ने तो झूठ कहा था कि यहाँ फूल महज़ एक सपना था। जितने लोगों ने उस आदमी को सपन से यह कहते सुना उन्हें अपने यहाँ फूल न होने से पहले रोना आया, तत्पश्चात् क्रोध उमड़ा, इसके बाद एक अजीब-सी शांति की अनुभूति हुई। शांति तक आते-आते उन्हें समझ में आ गया था कि सपन को पेड़ पर चढ़ाने, या पालने में झुलाने का यही मीठा व्यवहार अत्युत्तम है। अब लोगों को फूल के लिये बाज़ार दूर लगता था, क्योंकि अपने पड़ोस में एक बगिया झूम रही थी, गा रही थी और अपनी सुंगधि बिखेर रही थी। वैसे, बगिया के झूमने, गाने और सुंगधि लुटाने से तो अपना कोई मतलब नहीं होता लेकिन फूलों से जरूर मतलब होता। लोग यहाँ भी होते थे, अब प्रायः यही बात होती थी कि समझ में नहीं आता अपनी पत्नी को पूजा करने की जल्दी क्यों नहीं रही। फूल के लिये पति को मीलों दौड़ाना उसकी सबसे बड़ी खुजली होती थी। अब फूलों की बगिया सामने हैं तो शायद साली की खुजली रफू-चक्कर हो गयी।

ऐसा नहीं कि पूजा नहीं होती, पूजा तो हुई। व्रत भी रखे गये, जन्म-दिन भी मनाये गये। अन्त्येष्टि क्रिया भी पूरी की गयी। स्कूली, उत्सव, राजनीतिक उत्सव, विवाहोत्सव, सुहागरातोत्सव, अर्थात् उत्सव, व्रत, मरण, जीवन, पूजन सब में फूल ही इस हाथ आये तथा उस हाथ उछले। इन सारी माँगों का निबटारा तो पहले-पहल सपन की बगिया ने ही किया, लेकिन फिर बैंक में भारी कमी पड़ने लगी। फूलों को तो शोभा बनाकर आंगन में रखना था, इसलिये फूल तोड़ते वक्त सपन को लगता था कि साक्षात् अपना कलेजा तोड़कर लोगों की हथेली पर रखा है। बड़ों को फूल देते वक्त तो अपने को उदार बताना ही ठीक होता था, अन्यथा मीठेपन में कीड़े पड़ते देर ही कितनी लगती। बच्चे फूल माँगने आये तो उसने जरूर थोड़ी खूँखारी की। कहा कि आज ले जाओ, लेकिन कल मत आना क्योंकि हम घर पर नहीं रहेंगे। परंतु यह बहाना काम कहाँ आया। अगले रोज़ दरवाज़े पर दस्तक पड़ी तो सोचा दूर गाँव का अपना मामू आया होगा या पत्नी का भैया। दरवाजा खोला तो वही बालक सामने था, जिसे घर न रहने का पाठ पढ़ाकर बरगलाया था।

माँगने वाले तो माँगने आते रहे। देते-देते हाथ दुखने लगे तो सपन ने एक युक्ति लड़ायी। खुद चला नमक माँगने और पत्नी को दौड़ाया आटे की लिये। बेटे को सिखाकर भेजा कि तेल माँग लाओ तो बेटी से कहा पापा के लिए साबुन माँगने भागो। उसने माँग-चाँग की इतनी जबरदस्त झड़ी लगायी कि फूलों के लिए इधर आने वालों की तमाम नानियाँ एक साथ मरतीं तो भी अरथी पर चढ़ाने के लिए इधर फूल माँगने नहीं आते।

आज सत्य न बोल सकें, राम न बन सकें, केवल द्वापर की खिचड़ी कलियुग में खाये, इसी बिना पर यह भी कि कल फूल पास थे, आज फूल दूर हैं। लोगों ने कभी फूल बोकर अंजाम देख लिया था। परिवार जंगल की बाँस की तरह बढ़-बढ़ आते थे। पहले तो घर में ऊपर जोड़ा, फिर पीछे और जब आगे जोड़ने की नौबत आयी तो जमीन संकीर्ण होने से फूल कांटे की तरह नजर आये। फूल होते तो रास्ते दे देते, लेकिन कांटे थे तभी तो आगाह किया कि मेरी छाती पर चढ़कर घर फैलाने की मत सोच। वह तो कलजुगी शक्ति थी कि फूल रूपी काँटों को रौंदना बायें हाथ का कमाल बना। इस तरह घर आगे बढ़ते गये और सामने में सरकारी रास्ते का तकाजा न होता तो विस्तार का मारा इन्सान होने से वहाँ भी घर नाम की नाभि गाड़ देते।

सपन ने विस्तृत परिवार लेकर कहीं और से यहाँ के लिये कूच किया था। घर नीचे, ऊपर, पीछे आगे बनाया और यह सब छोटी जमीन में ही तो किया, किंतु फिर भी फूलों की बगिया लहलहाने के लिये ज़मीन का अभयदान तो उसे मिल ही गया। लोगों ने रास्ते आते, रास्ते जाते और रास्ते ठहरते यहाँ के फूलों का अध्ययन किया। अपने आँगन के फूल तो काँटों में बदल गये थे, जबकि यहाँ कांटे थे भी तो फूलों के रंग में नज़र आये। दूर के ढोल सुहावने होते होंगे, यहाँ तो अनुभव बना कि पास के ढोल सुहावने होने के साथ नचाने की भी क्षमता रखते हैं। केवल मर्द ही नहीं, बल्कि औरतें भी इस अनुभव की हकदार हुई थीं। अपने आँगन से फूलों को जाते देखकर औरतों ने संतोष किया था कि फूल की जगह घर चौड़े हो रहे हैं। अब सपन के आँगन में बगिया देखकर घर को कसे रखने के साथ फूलों को कसने की भी इच्छा हुई। पूजा के वक्त फूलों के अभाव में मर्दों से झगड़ना पड़ता था, लेकिन एक मुँह झगड़ा किया तो दूसरे मुँह मान लिया कि घर तो फूलों की अपेक्षा फिर भी अच्छा है। बाज़ार से फूल लाये जा सकते हैं, घर तो नहीं। बस, इधर पूजा की तैयारी शुरू हुई उधर मरद से कहा कि फूल खरीद लाओ। परंतु सपन ने तो मानो घर, आँगन फूल और बाज़ार के चौकोण को कुरसी बनाकर अपना नितंब उस पर आसीन कर लिया था। ऐसे आदमी से घोर ईर्ष्या बाद के लिये रख लें, पहले प्रेम से ही काम चलायें।

औरतों ने सपन की औरत से प्रेम जोड़ा और मर्दों ने सपन से। बच्चों को भी सपन की बगिया अच्छी लगती थी, इसलिये सपन ने बच्चों में उनका प्रेम उमड़-घुमड़ करने आया। जिधर से भी बच्चे थे या किधर से भी स्त्री अथवा पुरुष प्रेम के आदान-प्रदान में इतने स्वस्थ स्वच्छ और निर्मल थे कि मीठे-से-मीठे का ही प्रवाह उमड़ता था। गले से गला मिलाने और मीठे को मीठा लौटाने की प्रक्रिया में एक आदमी ने एक रोज सपन से कहा, ‘‘भैया, मुझे तो लगता है आप हाथों में जादू लेकर आये हैं। यहाँ की ज़मीन पर फूल कहाँ होते थे, यूँ कहूँ कि फूल बोना यहाँ अँधेरे में तीर चलाने जैसा था। हम जानते थे कि फूल बोना गधाई करने से अधिक कुछ नहीं लेकिन मन को कैसे समझायें ! फूल का मामला होने से अँगुलियाँ अपने आप थिरकने लगती थीं। ऐसी हालत में फूल कैसे न बोते ! हम फूल बोते थे तो समझिये अपनी औरत के लिए। बाहर में किसी से भी दुश्मनी कर लें, लेकिन अपनी औरत और अपने शरीर के किसी अंग से भूले से भी दुश्मनी ठानने की न सोचें। औरत हो तो टेटुआँ या कुछ और दबाकर हाय-माय की हालत में पहुँचा दे। अपना अंग हो तो विद्रोही होकर शरीर के दूसरे अंगों का क्रिया-करम कर डाले। अब कहो न, कलाई थिरकना छोड़े तो बाँह बेचारी क्या कर पाएगी ?

गला पानी पीना न चाहे तो पेशाब कैसे उतरे ? पेट खाना न पचाना चाहे तो जीभ कितना भी चटकारा लेकर खाये बदहजमी ही तो बढ़ेगी।’’

आदमी इतना न कहता तो भी समझा जा सकता था कि फूल के मामले में सपन यहाँ अवतारिक पुरुष था, अन्यथा यहाँ तो रेत उड़ती रह जाती। विशेष कर यहाँ फूल का मामला हो तो धरती और भी गूँगी-बहरी हो जाये अर्थात् धरती उस औरत की तरह हो जाये जो बच्चे को जन्म देने से कान-मुँह सब बन्द कर ले और इस भीषणता के लिये चाहे उसे अपनी पूरी वासना मार कर पलंग पर निपट अकेले सोना पड़े।

परंतु आदमी ने तो झूठ कहा था कि यहाँ फूल महज़ एक सपना था। जितने लोगों ने उस आदमी को सपन से यह कहते सुना उन्हें अपने यहाँ फूल न होने से पहले रोना आया, तत्पश्चात् क्रोध उमड़ा, इसके बाद एक अजीब-सी शांति की अनुभूति हुई। शांति तक आते-आते उन्हें समझ में आ गया था कि सपन को पेड़ पर चढ़ाने, या पालने में झुलाने का यही मीठा व्यवहार अत्युत्तम है। अब लोगों को फूल के लिये बाज़ार दूर लगता था, क्योंकि अपने पड़ोस में एक बगिया झूम रही थी, गा रही थी और अपनी सुंगधि बिखेर रही थी। वैसे, बगिया के झूमने, गाने और सुंगधि लुटाने से तो अपना कोई मतलब नहीं होता लेकिन फूलों से जरूर मतलब होता। लोग यहाँ भी होते थे, अब प्रायः यही बात होती थी कि समझ में नहीं आता अपनी पत्नी को पूजा करने की जल्दी क्यों नहीं रही। फूल के लिये पति को मीलों दौड़ाना उसकी सबसे बड़ी खुजली होती थी। अब फूलों की बगिया सामने हैं तो शायद साली की खुजली रफू-चक्कर हो गयी।

ऐसा नहीं कि पूजा नहीं होती, पूजा तो हुई। व्रत भी रखे गये, जन्म-दिन भी मनाये गये। अन्त्येष्टि क्रिया भी पूरी की गयी। स्कूली, उत्सव, राजनीतिक उत्सव, विवाहोत्सव, सुहागरातोत्सव, अर्थात् उत्सव, व्रत, मरण, जीवन, पूजन सब में फूल ही इस हाथ आये तथा उस हाथ उछले। इन सारी माँगों का निबटारा तो पहले-पहल सपन की बगिया ने ही किया, लेकिन फिर बैंक में भारी कमी पड़ने लगी। फूलों को तो शोभा बनाकर आंगन में रखना था, इसलिये फूल तोड़ते वक्त सपन को लगता था कि साक्षात् अपना कलेजा तोड़कर लोगों की हथेली पर रखा है। बड़ों को फूल देते वक्त तो अपने को उदार बताना ही ठीक होता था, अन्यथा मीठेपन में कीड़े पड़ते देर ही कितनी लगती। बच्चे फूल माँगने आये तो उसने जरूर थोड़ी खूँखारी की। कहा कि आज ले जाओ, लेकिन कल मत आना क्योंकि हम घर पर नहीं रहेंगे। परंतु यह बहाना काम कहाँ आया। अगले रोज़ दरवाज़े पर दस्तक पड़ी तो सोचा दूर गाँव का अपना मामू आया होगा या पत्नी का भैया। दरवाजा खोला तो वही बालक सामने था, जिसे घर न रहने का पाठ पढ़ाकर बरगलाया था।

माँगने वाले तो माँगने आते रहे। देते-देते हाथ दुखने लगे तो सपन ने एक युक्ति लड़ायी। खुद चला नमक माँगने और पत्नी को दौड़ाया आटे की लिये। बेटे को सिखाकर भेजा कि तेल माँग लाओ तो बेटी से कहा पापा के लिए साबुन माँगने भागो। उसने माँग-चाँग की इतनी जबरदस्त झड़ी लगायी कि फूलों के लिए इधर आने वालों की तमाम नानियाँ एक साथ मरतीं तो भी अरथी पर चढ़ाने के लिए इधर फूल माँगने नहीं आते।

2

किसी से मत कहना

मनुष्य की सभ्यता का निर्धारण हो गया। सभ्यता का मतलब था कि मनुष्य अब

जानवर से भिन्न होगा। सभ्यता से पहले मनुष्य और जानवर के भोजन में रत्ती

भर ही अंतर होता था लेकिन अब यह अंतर इतना व्यापक होगा कि अंधा भी एक

अँगुली रखकर दावे के साथ बता सकेगा कि यह मनुष्य का साफ-सुथरा अन्न है, यह

जानवर के खाने-पीने की फालतू चीज़ें हैं ! मनुष्य की सभ्यता के और भी

हजारों-करोड़ों चिह्न होंगे, जिन्हें मोटे तौर पर इनमें देखा-समझा जा सकता

है-मनुष्य चलेगा तो अपने लिये पटरी बनाकर। चलने में इतनी पृथकता होगी कि

मनुष्य सभ्यता की मस्ती में पहले जूते खरीदेगा, तत्पश्चात् पक्की सड़क पर

घिस-घिस कर चलता-फिरता नजर आयेगा, जबकि जानवर नंगे पाँव तब भी जंगल के

कांटों पर चला करते थे, आज भी चलते रहेंगे। मनुष्य रहेगा तो अपने घर में,

ताकि यह पृथकता स्पष्ट नजर आये कि मनुष्य घर में है तो जानवर जंगल में।

मनुष्य बोलता तो विद्वानों की भाषा और यह जानवर के लिये छूट जाये कि एक

जानवर काँव-काँव बोले तो दूसरा हाँव-हाँव। मनुष्य गीत गाये, जबकि जानवर के

गले में पहले की तरह बेसुरापन टन-टून करता रहे। मनुष्य दाढ़ी-हजामत बनाने

की सभ्यता से ओत-प्रोत हो जाये और जानवर हो कि चेहरे, सिर और पूरे शरीर

में बालों का जंगल पहले की तरह उगाये फैलाये रहने के लिये शाप ढोते फिरें।

मनुष्य शादी करे और जानवर इधर-उधर मुँह मारने के चक्कर में शादी नाम की

चिड़िया का नाम ही न जान पायें।

सभ्यता के जोश में तो किसी किसी मनुष्य ने कहा कि हम तो वेदभाषी हो गये और किसी ने वेद-भाषी होने की व्याख्या स्पष्ट करने के लिये कहा कि हमारे वेद-भाषी होने का मतलब यह है कि जानवर जंगल भाषी ही रह गये। मनुष्य की सभ्यता की ऐसी चकाचौंध देखकर जानवर की आँखें, विस्मय से खुली-की-खुली रह गयीं। सभ्यता का मानो तंबू सज गया था, जहाँ देखें सभ्यता जहाँ अंगुली रखें वहाँ सभ्यता, जहाँ से अँगुली परे हटायें सभ्यता के दो-चार कण अँगुली में शराबोर नज़र आयें। सभ्यता इतनी विस्तृत थी कि लगता था कि मनुष्य अब आकाश में छेद कर सकते हैं, चाँद-चारों को दुख देने के तेवर से आकुल-व्याकुल होकर आकाश में बाँस का झपटा मारेंगे और चाँद-तारे लबालब गिरने लगे तो मनुष्य या तो उन्हें बच्चों के खिलौनों में परिवर्तित कर देंगे, या लावारिस मानकर बोरिया-बिस्तर के मानिंद घर के कोने में फेंक देंगे। सृष्टि के बारे में तो मनुष्य की सभ्यता और भी अद्भुत लगती थी। सभ्यता यदि आकाश को धरती पर उतारती तो आकाश में पहुँचाती। आकाश की खिचड़ी पकती तो धरती का शोरबा ! मनुष्य के अंग-अंग में सभ्यता थी, जो उसकी शक्ति थी और इस शक्ति के बल पर वह खिचड़ी भी खाती, शोरबा भी गटकती। परंतु जानवर..!

विश्वास करें या न करें मनुष्य की यह सभ्यता तो प्रत्यक्ष थी, लेकिन यह सभ्यता जानवरों के गले उतरने वाली नहीं थी। जादू की छड़ी से क्षण मात्र में इतना कुछ हो जाये तो हो जाये, लेकिन पहले से मनुष्य की शक्ति तो जानवरों की देखी हुई थी। यह शक्ति रोटी पाने की शक्ति थी पानी से प्यास बुझाने की शक्ति थी और जानवरों से समझौता करने की शक्ति थी। शेर को देखा कि हाथ-पाँव फूलने लगे, साँप रास्ता काटकर निकले कि मनुष्य वहीं ठिठक जाये। माना कि मनुष्य के पास बुद्धि की शक्ति थी और मनुष्य जब बोलता था तो जानवर अनबोले होकर बस टुकुर देखते रह जाते थे। परंतु फिर भी मनुष्य और जानवर का चोली-दामन का साथ तो जरूर था। एक घाट से साथ-साथ पानी पियें, एक पेड़ से फल खायें। अब यह सभ्यता कहाँ से टपक आयी कि बिना कहे, बिना बोले बीच में एक खाई उभर आयी, मनुष्य इस तरफ़, जानवर उस तरफ ! विशेष कर खरगोश और हिरण शरीर के कोमल भी थे और मन-दिमाग के भावुक !

कुछ खरगोशों और हिरणों ने कुछेक मनुष्यों को रोककर पूछा, ‘‘ऐ भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस तरह अनदेखा मत करो। जादू की पिटारी हाथ लग गयी हो तो हमारे साथ भी थोड़ी बाँटा-बाँटी करो। तुम्हें इस तरह उछलते देख हमें भी उछलने का मन हो रहा है। हालाँकि खरगोश और हिरण होने से हम उछलने में कीर्तिमान स्थापित करते हैं, लेकिन तुम तो उछलकर आकाश में सिर मार रहे हो। ऐसे में हमारा कीर्तिमान तो तुम्हारे सामने पानी भरने के लायक भी नहीं रहा।’’

जिन लोगों से पूछा गया, उन्हें बिना उत्तर दिये घृणा के तेवर में भागना जरूरी लगा। कल तक उनकी पूँछ नहीं थी, आज भी नहीं थी, लेकिन अपनी सभ्यता ने उन्हें एक मुहावरा दिया था-‘पूछ उठाकर और सिर झनझनाकर भागना। अपनी सभ्यता के मुहावरे के इसी गरूर में वे भागे। खरगोश और हिरण तो बस देखते रह गये। खरगोश और हिरण दूसरे तमाम जानवरों के प्रतिनिधि सिद्ध हुए। इन्हीं के कहने पर जानवरों की सभा बुलाया गयी। एक ही प्रश्न से जूझना था कि मनुष्य की यह सभ्यता हमारे लिए कैसी सौतान कि आज हम मनुष्य से दूर हो गये।

एक हिरण ने कहा, ‘मनुष्य आँखें फाड़-फाड़ कर देखता था और मुझे लगता था उसकी आँखों में उसकी बुद्धि उतर आयी है, जो बहुत ही भयानक है। आज मैं कह सकता हूँ, मनुष्य की आँखें निर्दोष थीं, लेकिन आँखों में उतरी हुई बुद्धि का तो दोष-ही-दोष था।

एक दूसरे जानवर ने अपना तर्क इस तरह प्रस्तुत किया, मुझे भी मनुष्य की बुद्धि को लेकर परेशानी वही है। बुद्धि तो हममें भी है तभी तो हम आग में अंधाधुधं नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें जाने से जल जायेंगे। आसमान जब लाल होता है तो हम समझ जाते हैं कि तूफान आने वाला है, इसलिये छिपने के लिए गुफा ढूंढ़ने लगते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मात्र बुद्धि को ही यह श्रेय न दें कि बुद्धि विचित्र थी, इसलिये मनुष्य निराला हो गया।’’

इस तर्क ने जानवरों को तो मानो और जानलेवा भँवर में डुबोया। एक भालू ने सिर खुजलाते हुए कहा, ‘‘मेरी समझ में बात जब तक न आये तब तक न मैं चैन की साँस लूँगा, न कुछ खाऊँगा, न पिऊँगा।’’

इतना कहकर भालू सभा से चला गया और सभा विसर्जित हो गयी। भालू ने जो कहा, उसके अनुरूप अपना चित्त और शरीर बनाया। उसने न चैन की साँस ली न कुछ खाया और न एक घूंट पानी कंठ में उतारा। इस घोर उपवास और साँस के अभाव में उसका शरीर खत्म हो गया। जानवर पश्चाताप में घिर गये, क्योंकि एक तो अपने एक साथी को खो दिया और दूसरा यह कि कल दूसरे जानवर भी इस तरह की प्रतिज्ञा ठानकर शरीर का त्याग कर सकते थे। यदि किसी एक जानवर के शरीर त्याग से गुत्थी सुलझ जाती कि मनुष्य की सभ्यता का अमुक रहस्य है तो कलेजे को ठंडक पहुँचती, लेकिन डर तो यही था कि गुत्थी सुलझाने का कोई आसार ही सामने नज़र नहीं आता था। कुछ जानवरों ने जब देखा कि गुत्थी ऐसे सुलझने वाली नहीं है तो फिर सभा बुलाने का घूम-घूमकर निवेदन किया। परंतु कहा गया कि सभा बुलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। किंतु हाँ, मनुष्य से किसी तरह संपर्क करें और उनकी अँतड़ियों से निकालने की कोशिश करें कि उन्हें ऐसी सभ्यता कैसे प्राप्त हो गयी कि वे बन-सँवर कर रहने लगे और जानवर पहले की तरह निर्वस्त्र ही रह गये।

मनुष्य से मुलाकात की गयी और सभ्यता की दाव-पेंच न आने से साफ़-साफ़ कह दिया गया कि मनुष्य की सभ्यता अनबूझ होने से एक भालू मर गया और संभवतः और भी मरेंगे। मनुष्य को सभ्यता आती थी, इसलिए सोचा, मूर्ख था भालू ! अरे, उपवास रखता, लेकिन छिप-छिपा कर जूस पीता। दुनिया के अखबारों में आता, अपनी टेक का पक्का था, आजीवन उपवास रखा।

परन्तु मनुष्य ने अपनी सभ्यता का भेद तो अब भी नहीं खोला। वास्तव में भगवान का कड़ा निर्देश था, ‘‘देखो तुमने मेरी पूजा की, अतः सभ्यता की यह सौगात तुम्हें देता हूँ। किसी से मत कहना।’’

सभ्यता के जोश में तो किसी किसी मनुष्य ने कहा कि हम तो वेदभाषी हो गये और किसी ने वेद-भाषी होने की व्याख्या स्पष्ट करने के लिये कहा कि हमारे वेद-भाषी होने का मतलब यह है कि जानवर जंगल भाषी ही रह गये। मनुष्य की सभ्यता की ऐसी चकाचौंध देखकर जानवर की आँखें, विस्मय से खुली-की-खुली रह गयीं। सभ्यता का मानो तंबू सज गया था, जहाँ देखें सभ्यता जहाँ अंगुली रखें वहाँ सभ्यता, जहाँ से अँगुली परे हटायें सभ्यता के दो-चार कण अँगुली में शराबोर नज़र आयें। सभ्यता इतनी विस्तृत थी कि लगता था कि मनुष्य अब आकाश में छेद कर सकते हैं, चाँद-चारों को दुख देने के तेवर से आकुल-व्याकुल होकर आकाश में बाँस का झपटा मारेंगे और चाँद-तारे लबालब गिरने लगे तो मनुष्य या तो उन्हें बच्चों के खिलौनों में परिवर्तित कर देंगे, या लावारिस मानकर बोरिया-बिस्तर के मानिंद घर के कोने में फेंक देंगे। सृष्टि के बारे में तो मनुष्य की सभ्यता और भी अद्भुत लगती थी। सभ्यता यदि आकाश को धरती पर उतारती तो आकाश में पहुँचाती। आकाश की खिचड़ी पकती तो धरती का शोरबा ! मनुष्य के अंग-अंग में सभ्यता थी, जो उसकी शक्ति थी और इस शक्ति के बल पर वह खिचड़ी भी खाती, शोरबा भी गटकती। परंतु जानवर..!

विश्वास करें या न करें मनुष्य की यह सभ्यता तो प्रत्यक्ष थी, लेकिन यह सभ्यता जानवरों के गले उतरने वाली नहीं थी। जादू की छड़ी से क्षण मात्र में इतना कुछ हो जाये तो हो जाये, लेकिन पहले से मनुष्य की शक्ति तो जानवरों की देखी हुई थी। यह शक्ति रोटी पाने की शक्ति थी पानी से प्यास बुझाने की शक्ति थी और जानवरों से समझौता करने की शक्ति थी। शेर को देखा कि हाथ-पाँव फूलने लगे, साँप रास्ता काटकर निकले कि मनुष्य वहीं ठिठक जाये। माना कि मनुष्य के पास बुद्धि की शक्ति थी और मनुष्य जब बोलता था तो जानवर अनबोले होकर बस टुकुर देखते रह जाते थे। परंतु फिर भी मनुष्य और जानवर का चोली-दामन का साथ तो जरूर था। एक घाट से साथ-साथ पानी पियें, एक पेड़ से फल खायें। अब यह सभ्यता कहाँ से टपक आयी कि बिना कहे, बिना बोले बीच में एक खाई उभर आयी, मनुष्य इस तरफ़, जानवर उस तरफ ! विशेष कर खरगोश और हिरण शरीर के कोमल भी थे और मन-दिमाग के भावुक !

कुछ खरगोशों और हिरणों ने कुछेक मनुष्यों को रोककर पूछा, ‘‘ऐ भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस तरह अनदेखा मत करो। जादू की पिटारी हाथ लग गयी हो तो हमारे साथ भी थोड़ी बाँटा-बाँटी करो। तुम्हें इस तरह उछलते देख हमें भी उछलने का मन हो रहा है। हालाँकि खरगोश और हिरण होने से हम उछलने में कीर्तिमान स्थापित करते हैं, लेकिन तुम तो उछलकर आकाश में सिर मार रहे हो। ऐसे में हमारा कीर्तिमान तो तुम्हारे सामने पानी भरने के लायक भी नहीं रहा।’’

जिन लोगों से पूछा गया, उन्हें बिना उत्तर दिये घृणा के तेवर में भागना जरूरी लगा। कल तक उनकी पूँछ नहीं थी, आज भी नहीं थी, लेकिन अपनी सभ्यता ने उन्हें एक मुहावरा दिया था-‘पूछ उठाकर और सिर झनझनाकर भागना। अपनी सभ्यता के मुहावरे के इसी गरूर में वे भागे। खरगोश और हिरण तो बस देखते रह गये। खरगोश और हिरण दूसरे तमाम जानवरों के प्रतिनिधि सिद्ध हुए। इन्हीं के कहने पर जानवरों की सभा बुलाया गयी। एक ही प्रश्न से जूझना था कि मनुष्य की यह सभ्यता हमारे लिए कैसी सौतान कि आज हम मनुष्य से दूर हो गये।

एक हिरण ने कहा, ‘मनुष्य आँखें फाड़-फाड़ कर देखता था और मुझे लगता था उसकी आँखों में उसकी बुद्धि उतर आयी है, जो बहुत ही भयानक है। आज मैं कह सकता हूँ, मनुष्य की आँखें निर्दोष थीं, लेकिन आँखों में उतरी हुई बुद्धि का तो दोष-ही-दोष था।

एक दूसरे जानवर ने अपना तर्क इस तरह प्रस्तुत किया, मुझे भी मनुष्य की बुद्धि को लेकर परेशानी वही है। बुद्धि तो हममें भी है तभी तो हम आग में अंधाधुधं नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें जाने से जल जायेंगे। आसमान जब लाल होता है तो हम समझ जाते हैं कि तूफान आने वाला है, इसलिये छिपने के लिए गुफा ढूंढ़ने लगते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मात्र बुद्धि को ही यह श्रेय न दें कि बुद्धि विचित्र थी, इसलिये मनुष्य निराला हो गया।’’

इस तर्क ने जानवरों को तो मानो और जानलेवा भँवर में डुबोया। एक भालू ने सिर खुजलाते हुए कहा, ‘‘मेरी समझ में बात जब तक न आये तब तक न मैं चैन की साँस लूँगा, न कुछ खाऊँगा, न पिऊँगा।’’

इतना कहकर भालू सभा से चला गया और सभा विसर्जित हो गयी। भालू ने जो कहा, उसके अनुरूप अपना चित्त और शरीर बनाया। उसने न चैन की साँस ली न कुछ खाया और न एक घूंट पानी कंठ में उतारा। इस घोर उपवास और साँस के अभाव में उसका शरीर खत्म हो गया। जानवर पश्चाताप में घिर गये, क्योंकि एक तो अपने एक साथी को खो दिया और दूसरा यह कि कल दूसरे जानवर भी इस तरह की प्रतिज्ञा ठानकर शरीर का त्याग कर सकते थे। यदि किसी एक जानवर के शरीर त्याग से गुत्थी सुलझ जाती कि मनुष्य की सभ्यता का अमुक रहस्य है तो कलेजे को ठंडक पहुँचती, लेकिन डर तो यही था कि गुत्थी सुलझाने का कोई आसार ही सामने नज़र नहीं आता था। कुछ जानवरों ने जब देखा कि गुत्थी ऐसे सुलझने वाली नहीं है तो फिर सभा बुलाने का घूम-घूमकर निवेदन किया। परंतु कहा गया कि सभा बुलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। किंतु हाँ, मनुष्य से किसी तरह संपर्क करें और उनकी अँतड़ियों से निकालने की कोशिश करें कि उन्हें ऐसी सभ्यता कैसे प्राप्त हो गयी कि वे बन-सँवर कर रहने लगे और जानवर पहले की तरह निर्वस्त्र ही रह गये।

मनुष्य से मुलाकात की गयी और सभ्यता की दाव-पेंच न आने से साफ़-साफ़ कह दिया गया कि मनुष्य की सभ्यता अनबूझ होने से एक भालू मर गया और संभवतः और भी मरेंगे। मनुष्य को सभ्यता आती थी, इसलिए सोचा, मूर्ख था भालू ! अरे, उपवास रखता, लेकिन छिप-छिपा कर जूस पीता। दुनिया के अखबारों में आता, अपनी टेक का पक्का था, आजीवन उपवास रखा।

परन्तु मनुष्य ने अपनी सभ्यता का भेद तो अब भी नहीं खोला। वास्तव में भगवान का कड़ा निर्देश था, ‘‘देखो तुमने मेरी पूजा की, अतः सभ्यता की यह सौगात तुम्हें देता हूँ। किसी से मत कहना।’’

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book